Ein VR-Projekt lässt Besucher*innen des Reeperbahn Festivals die Musikalität ihres Alltags erkunden. Autor Steffen Greiner hat sich hineingestürzt. Ein Erlebnisbericht aus der „Symphony of Noise“.

S-Bahn zur Reeperbahn: Der Typ neben mir ist nervös. Das macht mich wiederum nervös, wie er da so gegen die Scheibe klopft, mit dem Zeigefinger. Man hört es kaum, aber der Rhythmus ist schnell und drängend. Was ich versuche: Weggucken. Was ich nicht versuche: Tanzen. Was wäre die Welt für mich, in diesem Moment, würde ich die Augen schließen, würde ich das Fenster als Instrument begreifen, als Klangkörper, und den nervösen Typ neben mir als Komponisten, der dem Sound der Stadt seine Miniaturen beisteuert?

Unsere Körper als Instrumente

„A Symphony of Noise“, so vielversprechend heißt eine neue Virtual-Reality-Experience, die auf dem Hamburger Heiligengeistfeld ihre Premiere feiert. Eineinhalb Jahre nach dem ersten Prototyp ist das Projekt in einen Hochseecontainer gezogen, am Eingang zum Arts Playground des Reeperbahn Festivals. Dort haben die Macher*innen um Creative Director Michaela Pňačeková ihren Generator für virtuelle Welten aufgebaut, der sich von Alltagsgeräuschen und dem Input der Benutzer*innen nährt. Ausgangspunkt für den VR-Trip ist ein Buch des britischen House-Produzenten Matthew Herbert, das unscheinbar im Vorraum des durch einen schwarzen Vorhang geteilten Containers ausliegt: „The Music“ ist ein Roman durch Klänge. In der virtuellen Realität findet er nun eine künstlerische Erweiterung.

Herbert, dessen erste Alben schon Mitte der 1990er erschienen, war immer mehr als bloß ein Tanzmusik-Fabrikant. Für das Album „One Pig“ etwa begleitete er mit dem Aufnahmegerät ein Schwein von der Geburt bis zum Tod im Schlachthaus. Musique Concrète könnte man das nennen, avantgardistische Musik aus vorhandenen, neu verhandelten Tönen, aber noch mehr als diese Gattung der 1960er geht es Herbert um Politik und Verantwortlichkeiten.

Wie klingt das System, abseits dessen, was gemeinhin ‚Musik‘ heißt – also mit allen High-Fives und jedem Husten und den Anschlägen von Fingern auf der Tastatur? In seinem Buch beschreibt er, szenisch gereiht und poetisch gefasst, das Knarzen der Kontinentalplatten und das Brummen von Kühlschränken – und dazwischen das Leben, unsere Körper als Instrumente.

Der Poesie voraus geht die Desinfektion

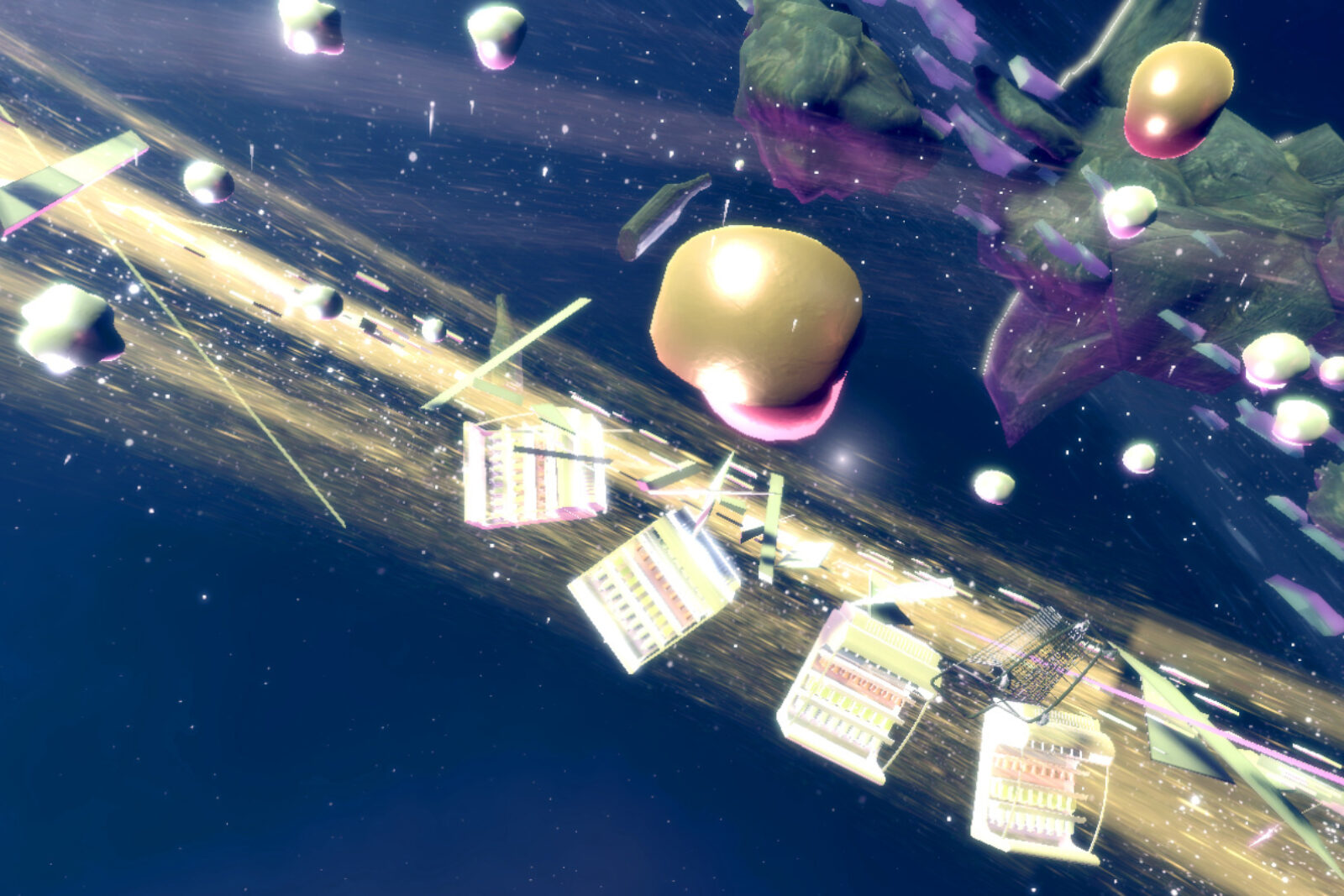

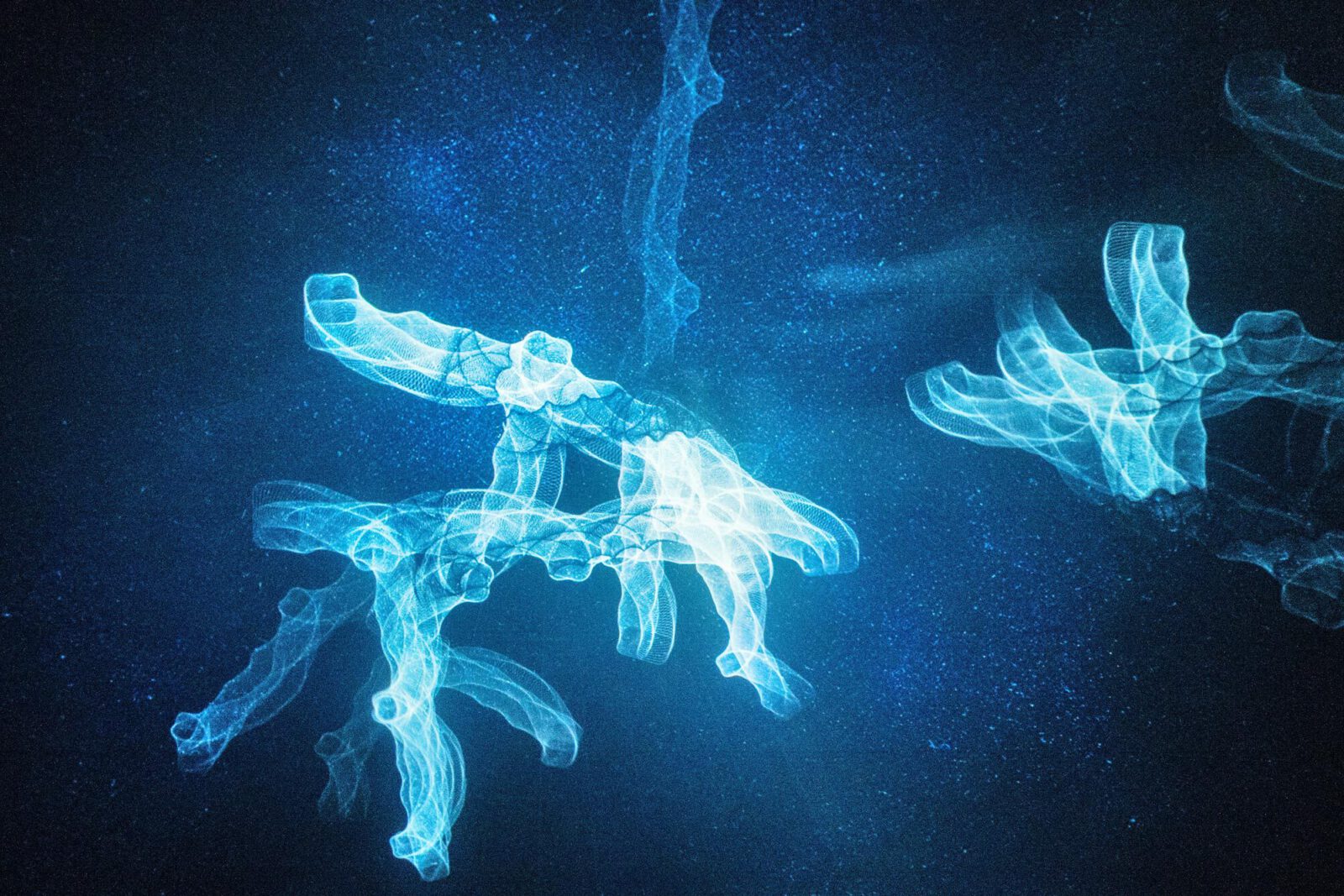

Die Szenarien der VR-Erfahrung orientieren sich an diesem Buch. Wo Herbert Sprache findet für Töne, findet das Projekt Töne und Visualisierungen für seine Welten. Produzentin Michaela Pňačeková erzählt, dass die „Experience“ eine Reise von innen nach außen beschreiben soll. „Am Anfang wollten wir sehr konkrete Welten schaffen. Aber wir haben gemerkt, dass die Klänge, die man schafft, schon so konkret sind, dass es notwendig war, alles zu ästhetisieren. Ich wollte es surreal und SciFi, ich wollte David Lynch.“ Um das Wunder des Klangs von Stimme, Körper und einfachen Rhythmen erfahrbar zu machen, sollen die Umgebungen ihnen eine Bühne bieten, sie nicht überbieten. Das sehr reale Geräusch meines Körpers in visueller, virtueller Poesie.

Der Poesie voraus geht die Desinfektion, hinten im Container, hinter dem Vorhang. Das Gerät, das ich gleich tragen werde, ist mehr als eine Brille, es ist ein ganzer Komplex, und wir Träger*innen schwitzen es gut an, an diesem Sommertag. Lilian ist meine Begleitung hinein in die Welten, die mich erwarten. Während sie Brille, Kopfhörer und Mikrofon für mich bereitmacht, erklärt sie, was vor mir liegt. Spricht von Singen, Atmen, von Objekten, die ich mit zwei Controllern aktivieren kann. Wir justieren gut herum, bis sich mein Kopf ganz isoliert eingepackt sieht, alle Sichtschlitze verschlossen sind und das Bild scharfgestellt. Dann drehe ich mich um und atme einmal durch. Die neuen Welten wiegen schwer.

Fakt ist: Ich singe. Und ich genieße es.

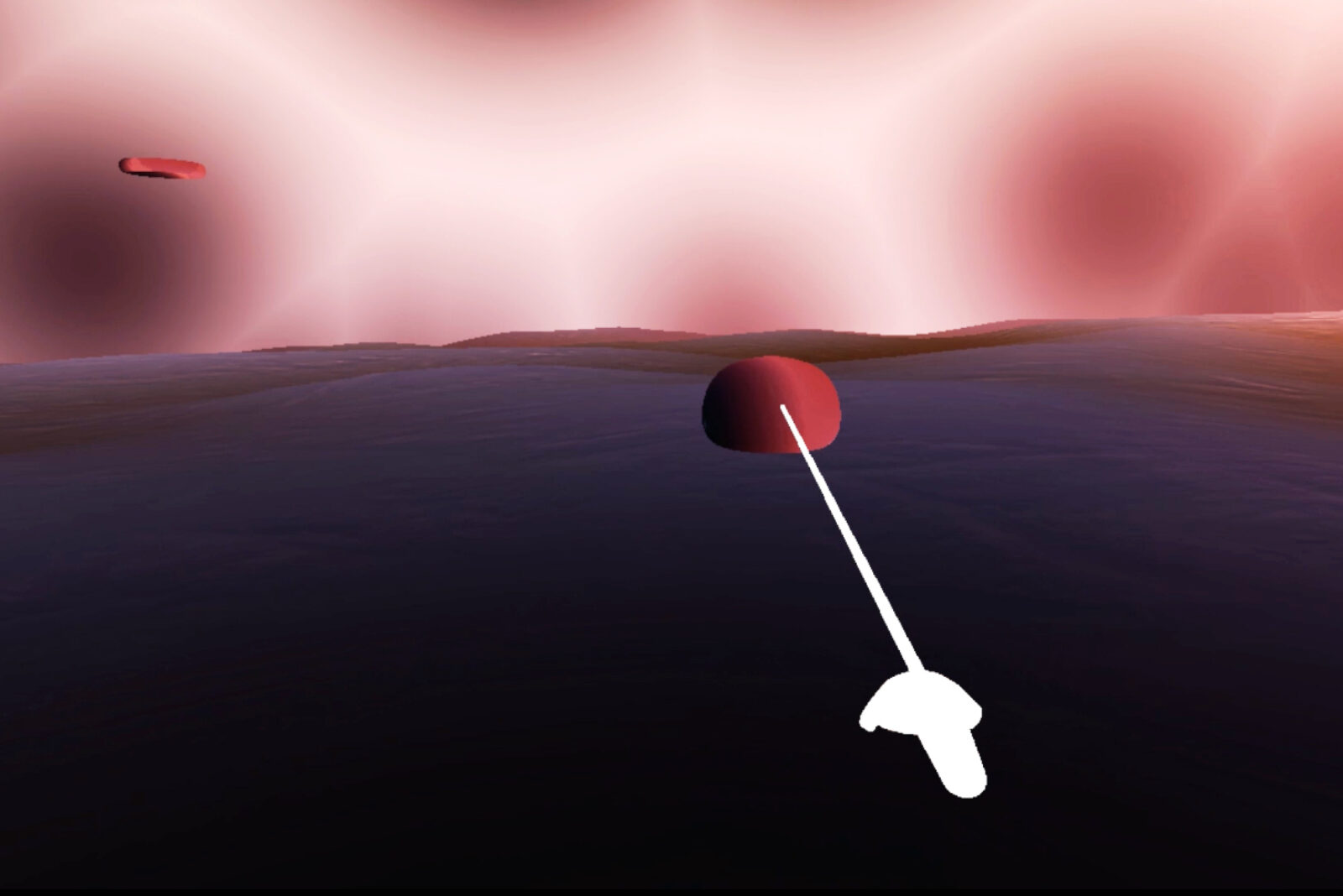

Um mich herum ist nun eine rote Wüste. Was ich tun soll, erklären Text und gesprochenes Wort: Mein Atem kann hier die Realität beeinflussen. Ich atme ein und langsam aus, durch den Mund, durch die Nase, ohne, dass sich etwas tut. Wie läuft das denn jetzt hier? Ich entdecke ein waberndes Objekt. Wenn ich das anpuste, wird es größer. Und je fester ich puste, desto stärker bläht sich die Masse über der roten Unendlichkeit auf. Das interessiert mich. Tief atme ich ein, mit vollem Einsatz blase ich ins Mikrophon, bis der Himmel ganz von einem durchsichtig glitzernden Seifenblasen-Schleim-Objekt gefüllt ist. Dann wird alles weiß.

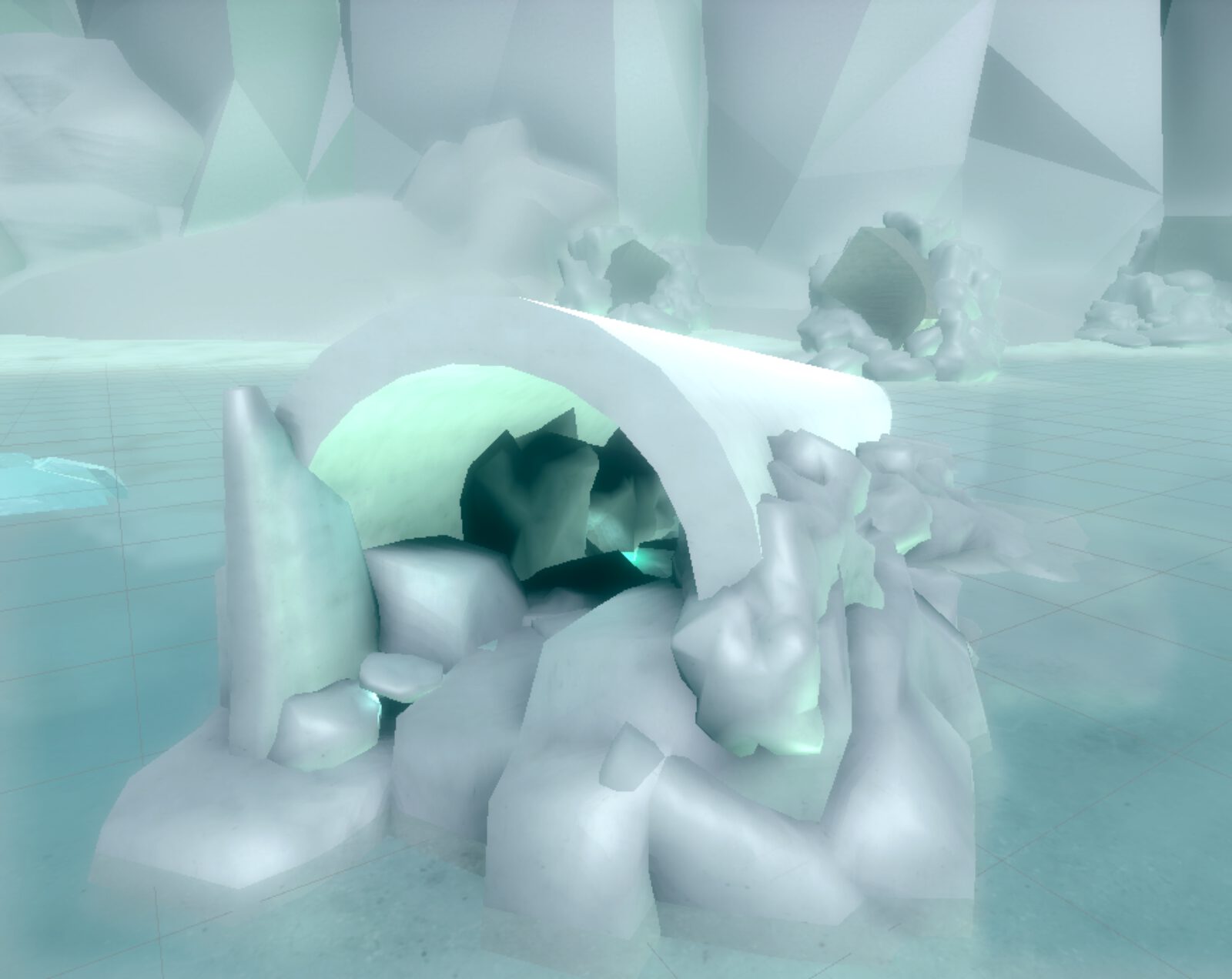

Als ich in die Landschaft aus zerklüfteten Eisbergen singen soll, die sich vor mir auftürmt, fällt mir natürlich nur etwas ein, was wie eine Mischung klingt aus halb erinnerten frühen Sigur Rós und dieser triumphal-barocken Fanfare, die ich einmal auf einem exzellenten Trip in einem Wald im Harz in mein Handy eingesungen habe. Glücklich machende Assoziationen, sicher, aber herrje: Warum singt man in so einer Island-Umgebung diese Island-Sounds und warum nicht Tamikrest oder Olympia? Fakt ist: Ich singe. Und ich genieße es sehr. Und die Welt antwortet, indem der Tunnel, der sich vor mir ins Eis gräbt, meinen Sound zurückwirft und sich weiter weitet, je lauter ich werde. Dass Lilian und unser Fotograf Tom nur einen guten Meter neben mir stehen, wird mir erst wieder einfallen, wenn sie mir etwa zehn Minuten später den Apparat abnimmt.

Als ich verschwitzt vor dem Container stehe, zurück auf dem Heiligengeistfeld, bin ich ein wenig neben der Spur. Nein, ich höre die Welt nicht mit anderen Ohren, aber das Glück, dass ich in diesen einsamen, poetischen Welten, die ich ganz ausfüllen konnte, mit meiner Stimme und meinem Körper, empfunden habe, schwingt noch nach. Nachts in der leeren Bahn zum Berliner Tor merke ich, wie schön die Fensterscheiben klingen, wenn man dagegenschnippst. Halt wie so ein Verrückter, oder wie ein Komponist.